「入院した人に贈る寄せ書きメッセージ、何を書いたら喜んでくれるかな?

言わない方がいいことはなんだろう?」

本記事ではこんなお悩みの方にお役に立てる内容です。

こんにちは!Memoreeel(メモリール)という寄せ書きサービスの開発運営をしているヒロと申します。

私自身は長期で入院したことまではないですが、

小学生の時にサッカークラブで足を骨折したり、高校生の時にバレーボール部で練習中に足関節を捻挫したりで、1, 2ヶ月ほど普段の生活ができない時期がありました。

その時はとにかく「みんなに置いていかれる....!」という焦りを感じてましたね。

「もう今後試合に出させてもらえないかもな」、「前と同じようなパフォーマンスは二度と出せないかもしれない」

というネガティブな感情が何回も湧き起こりました。

人によっては、ケガや病気で普段通りの生活ができなくなると

「自分はいつも関わっていた人たちから必要とされるだろうか、帰っても居場所があるのだろうか」

という不安な気持ちが強くなるんじゃないかなと思います。

ですので、いつも関わってくれる人からのメッセージはすごく心強いものになると思っています。

今回は、入院した人が心温まる励ましの寄せ書きメッセージを作るために、伝えるべき5つポイントと文例をご紹介します。

また、あまり関わりのなかった方に向けて端的な文例もご紹介できればと思います。

早速いきましょう!

【寄せ書きで入院した人への励ましメッセージ】伝えるべき5つのポイント

1. 心配している気持ち

お見舞いのメッセージには相手のことを心配していて、1日も早い回復を願っていることを伝えましょう!

長々と書かず一言、二言でまとめることをオススメします。

2. 自分の少し笑える小話

もし仲の良い相手で、その病気ケガが良くなる方向に向かっている場合は、このポイントを含めると良いと思います。

というのは、本人は入院して気持ちが少なからず落ち込んだり、焦っている可能性はありますよね。

そこで、ストレートに「落ち込む必要なないよ!」と言うよりも、「クスッ」と笑える言葉を入れると、「元気付けようとして書いてくれたんだな」と落ち込まなくて良いというメッセージが間接的に伝わるんです。

入院中の励ましって、間接的な励ましの方が柔らかいニュアンスになり心に刺さったりするんですよね。

また、本人は普段関わっていた仲間が今どうしているかなと気になることは結構あると思います。

そこで近況をちょっとでもシェアしてくれるだけで安心につながるんですよね。

「クスッ」と笑える話って何を書けばよいの?という話ですが、

最近の自分のちょっとした失敗談を書きましょう!

「なにやってんのw」とツッコミをもらえたらバッチリです!

3. いなくなって気づいた有り難み

私が感じた時のように、入院した本人はいつも一緒だった人から「気にかけてもらえているだろうか」という不安意識が強くなる人も少なくないと思っています。

これを解消してくれるのは、「いなくなって気づいた有り難み」を伝えることです。

もし普段から関わっている人なら、いなくなって初めて気づいた普段してもらっていたこと、感謝したいことをぜひ書いてみましょう!

これで「自分は必要とされているんだな」という安心感に繋がるはずです。

4. 普段のことは心配しなくてよいという気遣い

例えば社会人で1ヶ月くらい入院するなら、その期間仕事を他の誰かがカバーしたり、人を一時的に増やす調整をしたりしますよね。

ですので、本人は自分が抜けたことで「迷惑をかけているよな」という気持ちが働くこともあるでしょう。

ぜひ普段のことは全く心配しなくていよいと伝えてください。

早く帰ってきてもらわないと困るといった言葉は、入院している本人が苦しむ言葉ですね。

時間をかけてでもいいから十分に治療に専念して、その間普段のことは気にする必要はないと伝えましょう!

5. 退院後に一緒にしたいこと

私もそうでしたが、「復帰した時に自分は受け入れてもらえるんだろうか」という不安があるはずです。

ですので、復帰したら一緒にご飯を食べに行こうなど一緒にしたいことを伝えて、温かく向かい入れますよという気持ちを綴りましょう。

そうすることで、退院後のポジティブな未来を想像できて、今治すことを頑張ろうと前向きになれる人もいるはずです。

人って将来どうなるか分からないと、すごくストレスを抱えますよね。

逆に明るい未来が期待できれば、今を頑張ることができます。

ぜひポジティブな未来をイメージさせてあげられる言葉を添えましょう!

【寄せ書きで入院した人への励ましメッセージ】3つの注意点

1. 長々と書きすぎない

だらだらと書くと相手の病気やケガに対して深掘りするか、自分の話題を詳しく書くかというケースに陥りがちですが、どちらもよくありません。

特に相手の病気ケガの状態を具体的に聞くようなことは重く感じさせるので、避けておいた方がよいですね。

上記の5つのポイントを伝えるための必要な言葉を書ければ十分です。

大前提、入院している方はメッセージをくれたこと自体に喜んでくれる方も多いですよね。

「うわ、この人からも!」というちょっとした驚きが大事です。

2. 病気やケガのお節介をしない

自分がその病気に詳しいからといって、「こうした方がよいよ」などと求めいないアドバイスを書くのはやめましょう。

痛みや辛さは本人にか分かりませんし、治療のことは医師や看護師に任せておけばよいのです。

3. 負担になる応援をしない

やりがちなのが「手術頑張ってね!」という「頑張って!」の言葉。

言われると人によっては負担に捉えられる言葉です。

また、「絶対治るから、心配するな!」という治すことを強制するような言葉も避けましょう!

【寄せ書きで入院した人への励ましメッセージ】文例

では伝えるべき5つのポイントを踏まえた文例を贈る人別にご紹介していきますね!

職場の上司先輩へ

職場の部下後輩へ

学校のクラスメイトへ

学校の部活仲間へ

大学のサークル仲間へ

社会人の友人へ

久しぶりの友人へ

久しぶりの友人は普段関わっているわけではないので、5つのポイントを全て網羅する必要はありません。

あまり関わりのなかった方へ

普段あまり関わらなかった方へ書く場合もあるでしょう。

その場合は5つのポイントを無理して入れず、端的なメッセージで構いません。

言葉遣いを少々丁寧にした端的な文例をご紹介します。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

普段関わりがある方へは

「心配している気持ち」、

「自分の少し笑える小話」、

「いなくなって気づいた有り難み」、

「普段のことは心配しなくてよいという気遣い」、

「退院後に一緒にしたいこと」

という5つのポイントを含めると心温まるメッセージになるかと思います。

また今ではコロナ渦で面会できない病院も多く、直接お見舞いにいけない場合もありますよね。

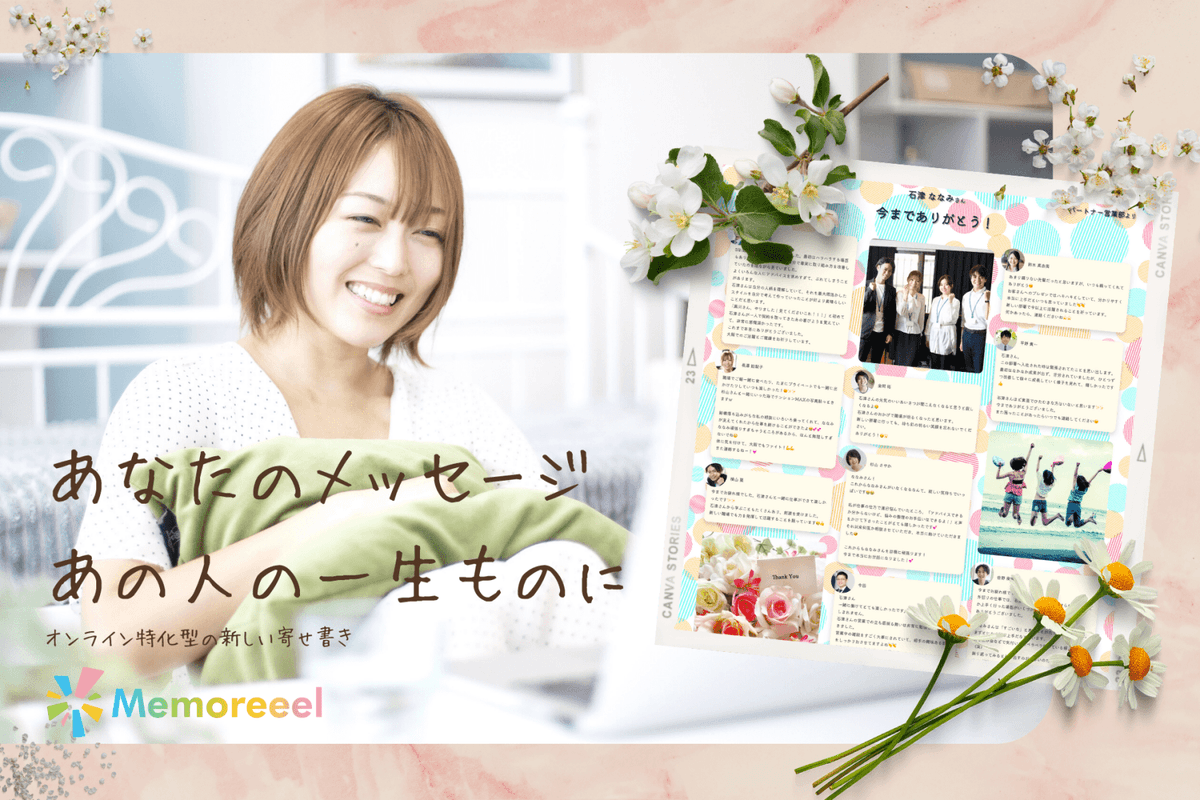

こういう場合は、オンラインにてメッセージを募り、URLをシェアしてメッセージを届けられるような寄せ書きサービスが使えます。

運営しているオンライン特化型の寄せ書きMemoreeel(メモリール)では下記のように入院した人の心が温まる寄せ書きを作ることができます。

もし「入院中のあの人を励ませる寄せ書きが作りたい!」という方は、ぜひページを覗いてみてくださいね。

Webにて無料で寄せ書きを作成できます。

辛い時、苦しい時に支えてもらったことはその人にとって印象に残るものです。

ぜひ入院された方を励ませる寄せ書きが作れることを願っています!

【オススメ記事】こちらも読まれています